Giovanni Testori e il suo teatro

di Alberto Pellegrino

5 Gen 2024 - Approfondimenti teatro, Letteratura

In occasione del centenario della nascita, Alberto Pellegrino presenta un’approfondita riflessione, in due parti, sul teatro di Giovanni Testori nel panorama drammaturgico del Novecento.

PARTE PRIMA

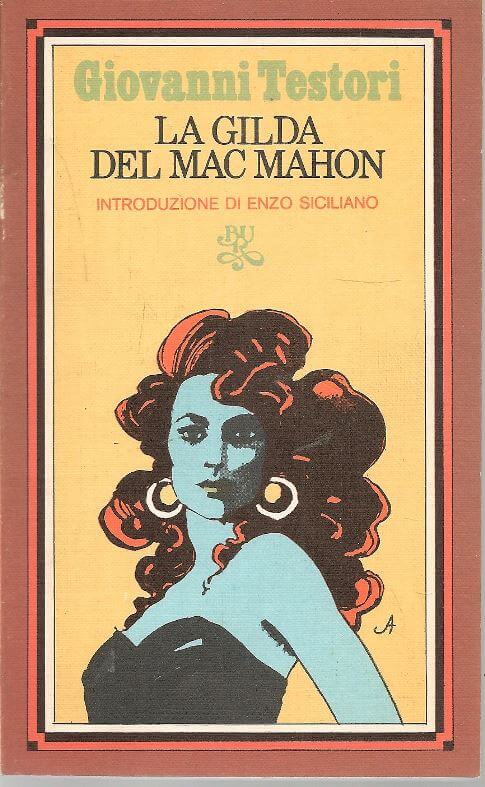

Ricorre quest’anno il centenario della nascita e il trentennale della scomparsa di Giovanni Testori, uno dei grandi drammaturghi del secondo Novecento italiano che nasce nel 1923 a Novate Milanese da una famiglia cattolica della borghesia industriale. Dopo la laurea in lettere nell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nel 1946 inizia a lavorare come critico d’arte e nel 1954 fa il suo esordio nella narrativa con romanzo Il Dio del Rosario, al quale fanno seguito due raccolte di racconti Il Ponte della Ghisolfa e Gilda di Mac Mahon, che traggono ispirazione dalla vita delle periferie metropolitane investite nel dopoguerra da un boom economicoche inizia a cambiare la società. Testori sceglie come protagonisti muratori, ciclisti, pugili, operaie, prostitute, personaggi che cercano un riscatto e presentano una loro particolare “purezza”. Nasce così la prima parte del ciclo I segreti di Milano (1954-1962), dal quale trarrà ispirazione Lucino Visconti per il suo capolavoro Rocco e i suoi fratelli. Negli anni Settanta Testori si avvicina al gruppo di “Comunione e Liberazione” che lo accoglie “nonostante la condizione di omosessuale” ed inizia un’assidua collaborazione con il settimanale Il Sabato, mentre nel 1977 Testori arriva al Corriere della Sera, succedendo a Pier Paolo Pasolini, prima come commentatore poi come responsabile della pagina artistica.

Le sue opere narrative sono influenzate dal neorealismo ma, dopo una ritrovata fede cristiana, la sua produzione poetica e teatrale sarà caratterizzata da una profonda riflessione sulle passioni umane e sul mistero del Cristo crocifisso, al quale chiede una risposta al dolore e alla violenza, al peccato e alla miseria che segnano la vita quotidiana e Testori cerca una risposta nella natura di questo Uomo-Dio “che sulla croce ha voluto salire e morire per liberare veramente e totalmente l’uomo e, con l’uomo, il mondo. Questa natura è, in assoluto, la carità; è, in assoluto, l’amore”.

Nelle opere teatrali, che rappresentano il culmine della sua arte, egli ha sempre cercato di conciliare per aver saputo conciliare sacro e profano, misticismo ed erotismo, un’abiezione della carne che sfiora l’osceno e un desiderio di spiritualità e di redenzione in cui corpus di opere talmente complesso da richiedere che questo nostro saggio sia suddiviso in due parti. Testori propone un’utopia teatrale contrapposta a una società che mitizza il consumo e il denaro che si colloca accanto al teatro di Pier Paolo Pasolini, l’altro grande ribelle del secondo Novecento. Per Testori il teatro “è il luogo più sacro e quello più drammaticamente erotico, popolato da personaggi che sono sangue, cuore, sudore e sperma, e dove tutto viene chiamato con il proprio nome. Un teatro orgoglioso della sua diversità. Lontano dal cinema, dalla tv e dagli effetti speciali. Un teatro-teatro, oracolare e poetico insieme, ma anche cialtronesco quando occorre, circense, in grado di contenere e di sostenere le confessioni impudiche dei personaggi, le loro folgorazioni, i loro giochi, gli omicidi più atroci, la dedizione più grande, il sacrificio supremo, l’abiezione più terribile, il desiderio sempre perseguito di spiritualità” (Maria Grazia Gregori, L’Unità, 15 marzo 2003).

Il teatro di Testori. La prima stagione

Dopo il successo delle opere narrative, Testori si concentra sul teatro con L’Arialda e La Maria Brasca, due testi che completano il ciclo dei Segreti di Milano e gli consentono di riscattandosi dagli insuccessi dei primi lavori teatrali (La morte, Un quadro, Cristo e la donna, Caterina di Dio, Tentazione in convento, Le Lombarde). Testori inventa un italiano regionale in linea con l’evoluzione linguistica del Paese, dove larghi strati della società ormai parlano una lingua nazionale con varie articolazioni regionali. Sotto il profilo sociologico i due testi portano sulla scena quel “quarto stato” formato dal proletariato delle periferie, dove si parla una lingua contaminata dal dialetto con tratti fonetici, morfologici, sintattici e lessicali tipici del dialetto lombardo (con verbi sintagmatici e l’impiego dell’articolo determinativo davanti ai nomi propri.

Con La Maria Brasca (1959) l’autore si allontana da quella concezione secondo la quale “il popolo è sempre stato considerato con un occhio redentivo – dice Testori – Ora, il popolo ha una grande pienezza di vita, non c’è bisogno di ripetere messianicamente che va verso il bene. Finora gli scrittori, rappresentando un personaggio popolare che commette un delitto, si sono sempre preoccupati di giustificarlo dicendo: non è lui il colpevole, la colpa è della borghesia, della società. Questo è senz’altro vero. Ma è più vero che quel personaggio ha una sua indipendenza psicologica e drammatica, ha la forza di uscire fuori da qualsiasi schema”.

Maria Brasca ha 27 anni ed è sempre stata disposta a tutto pur di ottenere ciò che vuole, ignorando i pettegolezzi della gente. Operaia presso un calzificio, abita con la sorella e il cognato ed è ancora in cerca del grande amore della sua vita. S’innamora, ricambiata, del bellissimo ventiquattrenne Romeo, un fannullone corteggiato da tutte le ragazze del quartiere. Quando questi le preferisce una ragazza più giovane (Renata), Maria affronta la rivale in un acceso confronto che sfocia in un trionfo, perché con la sua carica umana soggioga il suo Romeo, al quale concede una breve pausa di riflessione per poi costruire insieme una vita felice e indipendente dagli altri. Questa commedia, d’impronta ancora neorealistica, non presenta i futuri virtuosismi linguistici, ma si basa su un dialogo che dà una carica popolaresca a quel mondo operaio periferico. Maria rappresenta l’animo passionale e anticonformista di un Paese nel pieno di un boom economico che sarà anche causa di profonde modifiche del costume e della morale. La protagonista – pur desiderando di avere una casa, di sposarsi e fare dei figli – rivendica il diritto di autodeterminazione della donna, un personaggio femminile di forte caratura, che ha una carnale voglia di vivere e una sana sessualità, che nutre un amore quasi materno capace di perdonare il tradimento di un maschio debole, irrisolto, sfaccendato per riportarlo sulla retta via secondo i canoni di una sana e concreta ragione femminile.

L’Arialda (1960) suscita grande scandalo per la sua presunta oscenità (solo nel 1964 autore ed editore saranno definitivamente assolti), per le sue tematiche omosessuali anche se, visto con l’ottica di oggi, questo testo ha ben poco di “scandaloso” e di provocatorio. La storia, ambientata nella periferia milanese, racconta le vicende sentimentali di Arialda Repossi, una camiciaia che da giovane ha perso il fidanzato stroncato dalla tubercolosi, al quale ha promesso di rinunciare a sposarsi. Dopo qualche anno, la donna accetta la corte di un maturo spasimante, l’ortolano Candidezza, che poco dopo s’innamora della giovane Gaetana. Arialda si sente tradita e coinvolge tutto il vicinato in una serie di vendette che seminano lacrime e dolore. Nel sentirsi tradita la donna si rivolge ai non-vivi: “Adesso venite giù, o morti. Venite. Perché se i vivi son così, meglio voi. Meglio la vostra compagnia. Venite tutti. Portateci nelle vostre casse. Là almeno queste quattro ossa avranno finito di soffrire e riposeranno in pace”.

Per Testori L’Arialda “è stato il primo tentativo di uscire da un’immagine un po’ minore della classe proletaria, di fare un grosso personaggio popolare senza attribuirgli dei drammi che non siano suoi…L’Arialda cerca di conquistarsi una dimensione tragica…è il tentativo di una riscoperta in chiave popolare di quelli che sono i fondi tragici dell’esistenza”. Siamo infatti di fronte a una tragedia plebea segnata dall’emarginazione, dalla prostituzione, dalla miseria fisica e morale, ambientata in una periferia urbana che ruota intorno ai personaggi principali uniti dall’esigenza di dare un senso alla propria vita: Arialda, ossessionata dal ricordo del fidanzato morto di tisi, cerca un nuovo rapporto con un uomo più anziano che, a sua volta, è attratto da una giovane vedova venuta dal meridione; il fratello Eros prova un amore innocente per il giovane Lino. La vita si rivelerà crudele per tutti: Lino muore in un incidente motociclistico; Gaetana si uccide; Arialda rimane sola a invocare per sé la morte e la discesa nel nulla.

Con queste opere si chiude la prima fase teatrale di Testori caratterizzata da una meditazione sul senso dell’esistenza e del dolore, dalla presenza oppressiva della morte, dalla violenza che pone ogni vita sotto il segno di un destino avverso, una specie di condanna divina a cui si reagisce con la bestemmia e un feroce vitalismo che spesso si esprime attraverso strazianti monologhi, i quali rivelano una disperazione di vivere legata alla corposità della parola che preannuncia una seconda stagione teatrale segnata da una particolare concezione dell’amore particolare, dalla colpa e dal peccato fino alla scoperta di una religiosità incentrata sulla figura del Cristo in un continuo e volte dissacrante confronto tra pulsioni erotiche e visioni mistiche.

Una nuova idea di teatro.

Testori pubblica nel 1968 Il ventre del teatro (“Paragone. Letteratura”), un manifesto programmatico sul teatro “popolare” basato sulla forza della parola, sulla spiritualità religiosa e sulla concreta materia dell’esistenza. Questo scritto programmatico appare insieme al Manifesto per un nuovo teatrodi Pasolini e ambedue i testi vogliono promuove il teatro della parola, rifiutando tutta la tradizione del teatro italiano. Pasolini propone un’esperienza teatrale come «rito culturale» legato alla parola come concetto, mentre Testori ritiene che il teatro debba incarnare una «parola-materia» che affondi nel “grumo dell’esistenza”, che ritorni a farsi “carne” e quindi “verbo” per portare sulla scena le inesplicabili ragioni della violenza e della passione, per immergersi nel fango della vicenda umana e dell’umano destino, perché “il teatro, nel suo effettuarsi, perviene a violare e a lacerare il tessuto della società che lo riceve, quanto più, in quella verifica, assale, dilania, esaspera e fa così dirompere i valori nascosti dell’irrazionale […] Il teatro, quando se ne tenti la realizzazione pubblica, non può essere altro che il dilagare immenso e inarrestabile d’una vergogna; e, quindi, il verificarsi, altrettanto inarrestabile e immenso, d’uno scandalo”.

Questo “manifesto” nasce in un momento storico nel quale al grande teatro di regia di Giorgio Strehler si contrappongono le nuove teorie di Antonin Artaud e Jerzy Grotowski; il teatro sperimentale di Carmelo Bene, di Giuliano Scabia e del Living Theatre. Testori analizza criticamente il teatro classico greco, le sacre rappresentazioni, il teatro elisabettiano; polemizza con il teatro “razionalizzante” di Pirandello e con il teatro brechtiano: “Brecht non accetta lo scacco delle proprie tesi e, men che meno, quello del proprio mezzo, che deve esser subito riconosciuto per socialmente necessario. Egli è sicuro d’arrivare dove vuole, ma il suo punto d’arrivo è sempre largamente preventivato e, perciò, largamente prevedibile. Alla fine, quello che resta, non è mai un’interrogazione sull’esistenza, ma una ‘dimostrazione’ (una ‘morale’), sulla storia […] La luce (e il suo vanificarsi) che è nella parola tragica dovrebbe, portata sulle scene, diventar coagulo, sangue rappreso, lacerti di carne […] Deve esserci, sempre, l’irrespirabile senso della gloria e della cenere, dello splendore e del pus. Gli opposti, insomma, compresenti e fusi in un’unica imprecazione interrogante”.

Testori, che vuole portare sulla scena un teatro fatto di violenza e di passione, che sia capace di proporre delle domande esistenziali e religiose e di dare delle risposte, scrive La Monaca di Monza (1967), un testo che si propone di recuperare il ruolo rituale e religioso del teatro per fare i conti con i “grumi” più profondi dell’esistenza. E’ il primo tentativo di rileggere personaggi che sono entrati nel mito come archetipi della condizione umana. Testori ridisegna il personaggio manzoniano alla luce della contemporaneità sotto forma di un processo che accumuna colpevoli e vittime, giudici e imputati, per cui alla fine tutti risultano colpevoli: Virginia de Leyva e il suo amante per il loro amore sacrilego e per i delitti commessi; i suoi genitori per averle imposto il convento come soluzione dei problemi familiari; i giudici ecclesiastici per aver ridotto le ragioni del corpo e dell’amore entro i limiti di una fede repressiva. In questo quadro le colpe dei due amanti diventano una trasgressione eroica e tragica che si scontra con l’autorità costituita e con un Dio colpevole di un “crudele” silenzio.

Erodiade (1969) è un testo che parte da una ispirazione pittorica: “Erodiade – dice testori – m’è sempre parsa una delle più alte ed intense metafore dell’arte che dopo la venuta di Cristo non può più non essere metafora di quell’incarnazione. Per questi motivi, molto più dell’Erodiade dei decadenti, ho sempre amato di più l’Erodiade di Caravaggio e dei caravaggeschi. Lì c’è veramente questa figura buia in continua lotta tra maledizione e salvezza”. Il personaggio biblico pronuncia il suo monologo blasfemo dinanzi alla testa del Battista che ha fatto uccidere per aver rifiutato il suo amore sensuale e possessivo in nome dell’amore per quel Gesù che rimane per lei un personaggio ostile e incomprensibile. Quel Dio che s’incarna e che si lascia crocifiggere e che è un rivale da disprezzare e insultare. La regina rifiuta l’assurda fedeltà verso un Dio che si è fatto carne e sostiene l’assoluta presenza del nulla a cui contrappone il gesto suicida che rappresenta la sfida estrema scagliata contro un Dio.

PARTE SECONDA

Nel 1971/72 Milano vive una grande stagione di fermenti culturali e di grande personalità come Carlo Emilio Gadda e Dario Fo, Gaber e Jannacci. Fra i protagonisti di quegli anni c’è l’attore Franco Parenti, il quale ritiene che “ci sono due modi di fare teatro di sinistra e di opposizione. Uno è quello di Fo, esplicito, dichiarato, quasi da manifesto. E poi il nostro, che punta sulla fantasia, sulla libertà sulla convinzione che la verità è sempre rivoluzionaria”. Dall’incontro di Testori e Parenti, due personalità ideologicamente contrapposte, nasce la Trilogia degli Scarrozzanti, denominazione di una compagnia di guitti brianzoli ormai in estinzione, ultimi portatori di un teatro povero, contadino, vagabondo, che si richiama in parte a Shakespeare ma soprattutto alla Commedia dell’Arte e a Ruzzante.

La trilogia inizia con L’Ambleto, una riscrittura del dramma shakespeariano nel segno di quella neolingua teorizzata da Testori, frutto di un pastiche in cui inflessioni dialettali convivono con neologismi, con termini dedotti dallo spagnolo, dal francese, dal latino. Questo testo violento e sanguigno vuole rappresentare la tragedia della condizione umana, ma anche il “trauma della nascita” che diventerà il filo conduttore di tutta l’opera di Testori e la caratteristica di tutti i suoi personaggi. Attraverso la figura del padre Ambleto cerca di carpire il segreto dell’esistenza e il fine ultimo dell’esistenza, un segreto che appartiene solo a Dio creatore della vita. Ambleto è un uomo disperato, tormentato dall’angoscia di essere nato, dalla solitudine, dalla impossibilità di trovare delle risposte alle sue continue domande. Per questo maledice e rifiuta la vita, odia il padre che gli ha dato una vita non richiesta e senza senso. La sua ricerca d’amore è continuamente tradita da una madre che rifiuta di amarlo e respinge la possibilità di redenzione che il figlio le offre. Un amore impossibile è offertogli da Lofelia, perché il principe è legato da un amore omosessuale con il Franzese, un poeta dall’animo gentile. Un amore snaturato è quello per il Padre che compare sotto forma di uno Spettro per rivelare ad Ambleto che è stato assassinato dalla moglie e dal cognato, per chiedere vendetta, per salvare il regno e salvaguardare il potere, senza riuscire però dare una risposta alle sue domande, perché anche lui non possiede la verità. La tragedia, ambientata in Brianza, precipita nella violenza e nel sangue: Ambleto vede crollare intorno a sé ogni richiesta di amore, vede trionfare solo il nulla, per cui decide di distruggere quel potere da cui tutto ha origine; Lofelia si suicida; Ambleto uccide in duello suo fratello Laerto; quindi, costringe il re Arlungo a bere il veleno dalla coppa preparato per lui; poi strangola la madre e alla fine si uccide bevendo il restante veleno nonostante la disperazione del Franzese. Prima di morire il principe compie un ultimo gesto d’amore: dona al popolo tutti beni della corona e promette al suo amato di rivedersi nell’aldilà.

In questa rivisitazione di personaggi scespiriani è la volta di Macbetto (1974), una possente tragedia in versi che tratta il tema della ricerca di un potere assoluto e quasi divino che ha i suoi simboli regali nel sangue e negli escrementi. All’esultanza della conquista regale segue il tormento della colpa e il rimorso per l’uccisione di Banco, l’amico fedele e tradito. Macbetto sembra istigato da una forza malvagia che lo tormenta e nello stesso tempo è soggiogato dalla ferocia di Ledi Macbet, incarnazione di una sanguinaria crudeltà. La loro perversa complicità finirà per trasformarsi in odio: Macbetto pugnala la moglie che a sua volta lo ferisce a morte, per cui questa storia iniziata con il sangue finisce per annegare nel sangue dei due protagonisti. Testori introduce il Coro come coprotagonista e riduce all’osso la presenza dei personaggi che sono Macbetto, la Ledi e la Strega.

Il ciclo si chiude con Edipus (1977) e al capo comico degli Scariolanti è affidato il compito di ricoprire tutti i ruoli e di usare le sole “armi della poesia” per riconquistare con la parola un teatro che non muore. Questa apocalittica rappresentazione di tutti i personaggi proiettati verso il nulla della morte contiene anche un messaggio di rivolta contro la società, l’affermazione di una donna (Giocasta) in lotta contro il potere e la violenza maschili. La tragedia è la ricerca di un impossibile paradiso perduto, vissuta in una condizione onirica e affabulatoria che riguarda tutti i personaggi del mito. Laio, feroce re di Tebe, tiranneggia il popolo con il suo potere assoluto in nome dell’ordine e di un’autorità sovrana. Giocasta scaglia la sua invettiva contro la Sfingia e contro Laio per i crimini commessi, fra cui l’esposizione di Edipus sul monte Citerone. Edipus proclama la sua ribellione contro il potere nel nome di Dionisus, il dio della trasgressione; vive sia l’assassinio del padre sia l’incesto in modo consapevole e volontario, unendosi sessualmente con Giocasta in un rapporto vissuto come una esaltazione erotica e una dolce regressione nel grembo materno in una continua alternanza fra libertà e peccato. Infine, Edipus accompagna l’eliminazione del potere politico con un rito di profanazione dell’autorità e della virilità paterna attraverso l’evirazione e la sodomizzazione di Laio ma, a questo punto, la rivolta viene repressa dall’ordine costituito, quando una raffica di mitraglia abbatte il protagonista.

La seconda trilogia

Con la Trilogia degli oratori Testori si conferma come il più provocatorio dei drammaturghi italiani, cambiando registro con tre opere che rappresentano una vera poesia teatrale con la quale rivisitare la sua esperienza di uomo e di artista alla luce dell’umana sofferenza e di una religiosità che apre al mistero della Croce in uno scandaloso contrasto tra gloria e abiezione, colpa ed espiazione, morte e resurrezione. “Testori ha intuito la natura e la forza di questo bisogno che genericamente possiamo definire spirituale, religioso, soprattutto ha saputo trovare le parole giuste e ha avuto il coraggio di dirle” (Carlo Bo).

Conversazione con la morte (1978) è la lunga confessione di un anziano autore-attore di teatro un tempo famoso e ora quasi cieco che vive nel sottoscala di un teatro abbandonato. L’uomo si rivolge agli spettatori e alla morte che gli appare sotto la forma di una vecchia capretta per ripensare a tutta la sua vita, alla madre, agli amori, alle amicizie. Ormai privo di ogni orgoglio e vanità, finisce per riconoscere il senso religioso del destino umano che spinge l’individuo a cercare il significato ultimo dell’esistenza nel perdono di Dio.

Interrogatorio a Maria (1979) è un testo poetico molto particolare che rievoca le sacre rappresentazioni in chiave contemporanea: una donna, al tempo stesso sacra e carnale, dialoga con il Coro che interroga la Vergine sul mistero dell’incarnazione e della nascita del Cristo, ma anche sulla nascita di ogni donna e di ogni uomo. Il testo è concepito come un’ecclesia assemblare che ospita questo “Interrogatorio” che presenta una Maria di Nazareth più simile alle madri che ci hanno generato, trasmettendoci un drammatico messaggio di amore e di dolore. La sua è una teologia particolare che fonda la salvezza sul sangue e non sulla ragione e Maria riassume in sé tutta l’umanità, non è un personaggio eroica, ma una donna dotata di tutti gli attributi terreni, che offre una fede cieca e assoluta nel Verbo fatto carne: “Ogni speranza in Dio/nel mio e nel Suo Figlio/nasce come da bulbo il giglio, /ma a Lui bisogna darsi; /in Lui, di Lui vivere e fidarsi”.

La trilogia si chiude con Factum est (1981), un testo poetico suddiviso in 14 canti che affronta il tema dell’aborto, dando la parola al feto che parte dal primo confuso bagliore di autocoscienza fino alla morte provocata, passando attraverso la scoperta del linguaggio, del rapporto d’amore che ha unito i suoi genitori al momento del concepimento, l’improvviso illuminarsi della coscienza con l’irruzione del Cristo a cui si affida come voce che non ha voce, per chiedere giustizia, misericordia e pietà per tutti quegli innocenti a cui la cultura del benessere nega il diritto di viverre. Il feto diventa l’archetipo del Cristo che assume su di sé tutti i peccati del mondo per redimerli con il proprio sangue. Testori condanna degli atti che per lui sono “delitti” compiuti nel più assoluto silenzio, ai quali contrappone un atto d’amore verso la vita che merita comunque di essere vissuta.

La ripresa di Amleto e un ritorno a Manzoni

Nel 1983 Testori riprende con Post-Hamlet la sua meditazione su l’Amleto, una tragedia dove il principe danese è costantemente nominato ma mai presente e dove i personaggi assumono un valore allegorico. Claudio, il re fratricida e traditore, è sostituito dal Totem-re simbolo di un potere senza volto espressione della nostra civiltà tecnologica; è lui che uccide il re legittimo, quel Padre che è l’incarnazione del Dio creatore, mentre il figlio, secondo l’analogia, finisce per assumere la figura del Cristo. Secondo i suggerimenti del Padre, Amleto agisce attraverso le parole di Orazio (l’amico fedele che rappresenta sia San Giovanni sia l’autore) per opporsi al tentativo del Totem-re di ridurre i sudditi alla condizione di schiavi senza un nome e senza una identità. Alla ribellione di Amleto segue il suo martirio con l’arresto, la tortura, infine l’incenerimento, affinché non resti di lui alcuna traccia. Il sacrificio del principe spinge però Orazio, Gertrude e il coro dei sudditi a prendere coscienza della verità, a riconoscere l’appartenenza al Padre, a nutrire la speranza nella libertà.

Tutta la tragedia si basa sulla contrapposizione degli opposti: ad essere ucciso non è il Totem-re ma il Padre che ha dato a tutti la vita; non viene stato usurpato il trono ma la dignità e la speranza degli umani; si configura un futuro nel quale lo spirito e la libertà saranno soffocati e per l’umanità si prospetterà una fine apocalittica. Malgrado questo pericolo incombente, persiste e lievita una speranza che nasce da una comune aspirazione alla catarsi e che trova una ragione di vita nel Padre e nella sua Croce: “Ora sappiamo, /mai il Potere/, neppure fabbricandoci/ macchine irreali, /potrà la memoria/di Te/dal cosmo gettare. /Sempre lì/resterà, /come segno di te, /o sola verità […] Tua è /Signore, /la sola Verità. /Quella che noi/qui adesso/afferra”.

Nel 1984 Testori vuole approfondire la sua riflessione sull’opera di Manzoni, portando sulla scena I Promessi sposi alla prova. Azione teatrale in due giornate. Infatti, dichiara di avere sempre “ritenuto, che il nucleo dei Promessi sposi, questo cerchio d’esperienza d’attraversamento e di ricomposizione del significato della storia compiuto attraverso i suoi personaggi, appartenesse in termini totali alla cultura lombarda, alla cultura italiana, e sia in attesa di appartenere alla cultura del mondo”.

Questa opera si presenta come una lunga meditazione condotta secondo la tecnica del “teatro nel teatro”, sovrapponendo alle vicende di Renzo, di Lucia e degli altri personaggi quelle degli attori e delle attrici che li interpretano, nonché la vicenda umana del Maestro, il drammaturgo che guida la compagnia attraverso questa devota trascrizione del romanzo che viene dissezionato senza essere mai manomesso. L’autore ne isola i nuclei narrativi più vitali e li riduce a parabole di vita, nelle quali l’alitare dello Spirito si mescola alla nostra povera quotidianità illuminata dalla Provvidenza, senza tralasciare una requisitoria sociale e morale che si mescola alla speranza di superare ogni forma di pestilenza in un continuo confronto tra vita e morte, violenza e amore che si serve della “divina, umile, gloriosa, sacra calpestata, assassinata e poi redenta parola”.

La Branciatrilogia prima

Negli anni Ottanta Testori torna a lavorare sull’idea di un teatro incentrato sulla parola e scrive tre drammi stimolato dall’incontro con l’attore Franco Branciaroli. Il primo è Confiteor, un testo ispirato da un fatto di cronaca avvenuto a Busto Arsizio, dove un giovane uccide il fratello portatore di Handicap per sottrarlo a una vita misera e umiliante. Con parole scarne, crude, profondamente umane e animate da un profondo afflato religioso, Testori affronta, in una specie di confessione liberatoria, il tema della colpa e del perdono, del delitto e dell’espiazione della pena. Con questo testo egli abbandona la rilettura del mito per tornare a rappresentare le vicende dell’uomo di strada rappresentato come un eroe dei poveri. Rino uccide il fratello Nando come Caino ha ucciso Abele, ma il movente è diverso, perché questo omicidio è un estremo atto d’amore, togliendo una vita-non vita e pagando questo atto con la propria vita. Rino è già morto e racconta alla madre come è stato violentato e assassinato nel cesso del carcere in un costante intreccio di monologhi dei due personaggi (costellati da flash back di incubi e di ricordi) rappresentando due differenti condizioni mentali destinate a non incrociarsi mai. In uno spazio simile a un ring avviene questo incontro-scontro di due corpi: da una parte un giovane appena violentato e ucciso dai compagni di cella; dall’altra non la solita madre piangente ma una donna avvenente e vestita di rosso, una femmina che suggerisce il tema dell’incesto presente in Confiteor insieme al tema dell’omosessualità e dell’impotenza dell’amore che non riesce mai a realizzarsi.

Nel 1988 esce In exitu tratto dall’omonimo romanzo e rappresentato per la prima volta con Testori come coprotagonista e regista. Il dramma, ambientato nella latrina della Stazione Centrale di Milano, affronta il tema allora attualissimo della tossicodipendenza da eroina, un testo tra i più estremi del drammaturgo, scritto in una lingua che è un impasto d’italiano, latino, francese e che riflette con efficacia in modo di parlare di un giovane in stato preagonico, che cerca di raccontare la propria vita con parole spezzate e triturate e che non arrivano mai a definirsi completamente. Gino Riboldi, nel momento cruciale di una overdose, racconta allo Scrittore, unico interlocutore e testimone di questa tragedia provocata dalla civiltà tecnologica, che si consuma in questa specie di Calvario di marmo della stazione, trasformato in altare sacrificale. Affiorano gli ultimi flash di una vita distrutta dalla droga e dalla prostituzione, il ricordo della morte in carcere di un amico la progressiva emarginazione che si conclude con l’ultima fiala di eroina ma, alla fine, nulla va perduto di questo brandello di travagliata umanità, perché Cristo finisce per raccogliere e abbracciare quel misero corpo ormai privo di vita.

Nel 1989 chiude questo ciclo Verbò. Autosacramental, un testo incentrato sul rapporto amoroso tra i poeti Verlain e Rimbaud che s’intreccia con la stessa vicenda vissuta dall’autore e dall’attore Branciaroli. Il tragico amore fra Verlaine e Rimbaud simboleggia in senso blasfemo la corruzione dell’umanità “Il verbo maledetto che ci ha vomitato tutti su questa crosta di dolore e di idiozia”. I due personaggi sono rinchiusi in una specie di squallido purgatorio dentro il quale, tra imprecazioni e bestemmie, cercano un cammino verso la luce fino a quando una smozzicata preghiera conclude la storia con una invocazione di pietà verso il Cristo. In questo testo manca la dimensione tragica di Confiteor, manca lo strazio interiore di una grande personaggio come Gino Riboldi, il tossico di In exitu, mentre la vicenda personale dei due poeti ci appare meno coinvolgente anche se vi sono momenti di forte drammaticità grazie ad alcuni passaggi di alta poesia.

A proposito di questa trilogia, in una intervista rilasciatami a Macerata il 25 luglio 1989, il Maestro, volle precisare: “Sono tre percorsi diversi ma analoghi, tre modi disperati di testimoniare l’inevitabilità del Cristo. […] In Verbò vi è un dramma che sviluppa una teologia diversa, una teologia nera, una teologia terribile di questa inevitabilità di Cristo […] Solo ora che sono arrivati in quella zona purgatoriale, si accorgono che la parola non ha più un senso, viene biascicata; soltanto alla fine, quando i due si presentano come una pietà, le mezze parole, riferendosi a una preghiera, possono esser recepite dal pubblico, proprio perché la parola ha cessato di essere poesia ed è diventata testimonianza”.

La Brancialogia seconda

Negli anni Novanta nasce la seconda Branciatrilogia formata da due soli testi, Sfaust (1990) e sdisOrè (1991), che rappresentano un ritorno alla rilettura dei grandi miti del passato. Testori parte dal mitico Faust, che è stato oggetto di centinaia di rivisitazioni e riscritture, per creare un personaggio barbarico e vicino alle tematiche più care all’autore. Sfaust (la S iniziale sta a indicare la Scienza come condizione necessaria per la conquista del potere) è un “doctor, sacerdos, magus” che cede alla tentazione del diavolo Smefì, il quale lo spinge a scegliere tra vita e alienazione, tra carnalità e disumanizzazione tecnologica. Sfaust vuole recuperare attraverso il corpo quella dimensione della sessualità e della violenza capace di restituire all’uomo la libertà da un potere ormai disumanizzato. Egli vuole rinunciare alla onniscienza e alla onnipotenza dello scienziato per ritrovare quella carnalità che gli era stata negata dal sapere; vuole riscoprire una dimensione umana immergendosi nel sesso femminile per ritrovare il valore della carne e della creazione, per cui tutto il dramma diventa un inno alla donna, dentro il cui mistero Sfaust prima affonda e si perde per poi scoprire nella donna stessa una salvatrice.

Nel 1991 Giovanni Testori, ormai giunto all’acme del suo “Teatro Verbale” accetta ancora una volta la sfida con un grande mito classico, incrociando l’Orestea di Eschilo e l’Elettra di Sofocle con sdisOrè che assume la forma del monologo per portare sulla scena tutti i personaggi del mito, affidandoli di volta in volta alla voce dello stesso attore. L’autore avverte il bisogno di violentare questi miti, riportandoli alla contemporaneità nel nome di un’urgenza culturale ed esistenziale: in questo rovesciamento radicale del mito Oreste, per consumare la vendetta per l’assassinio del padre Agamennone, uccide la madre Clitemnestra e il suo amante Egisto ma poi, contro la volontà della sorella Elettra, decide di rinunciare al potere e chiedere una cosa del tutto estranea alla mentalità greca: il perdono. A rendere questo Oreste ancora più affascinante e attuale è l’elemento che emerge dal suo discorso finale: nello scenario di una “Solmbardia” segnata dai grandi fiumi del Po, dell’Ades e del Lambros, Oreste si rivolge al popolo di Argo e, secondo la visione cristiana di Testori, annuncia di lasciare il potere al popolo per essere personato della sua colpa. Le campane, con il loro suono che riempie l’aria suggeriscono il bisogno di Oreste di ottenere un perdono che sia segnato da quella “luce” che riflette il volto stesso di Cristo.

L’ ultima triologia

Tre lai: Cleopatràs, Erodiàs, Mater Strangosciàs è l’ultima trilogia di Testori pubblicata postuma nel 1994. In essa si verifica una ulteriore trasformazione della lingua che, da disaggregata e frammentata, riprende una forma organizzata che ha nel dialetto il suo fulcro centrale con la presenza di alcuni rimandi letterari. Si tratta di tre personaggi femminili che con il loro radicamento sulla terra rappresentano una loro specifica caratteristica sessuale, furiosa e pietosa.

Cleopatras non è più l’affascinate regina d’Egitto amata dal grande Antonio, ma una “poera gaina” trapiantata nella Padania, lontana dal potere e dall’antica bellezza, ridotta ad essere “una reina svedovata e martoriata, una reina dal dolore”, non più donna sublime “ma ‘na manza ovver vaccascia buona domà per esser portata afar, l’un dopo l’altro, de tutti i camionisti la ciavassa”. Distrutta dal dolore, abbandonata in questa estranea terra lombarda che per lei è diventata un inferno, la donna prima di morire si chiede che cosa resterà “dell’immana che fui io me Cleopatràs, qui, in del magno teatro e in sulla terra integra, per cui maledice questa sua “porca vitàs”.

Erodiàs siede sul trono reale con accanto la testa mozzata del Battista e non è stanca d’inveire contro il profeta che la chiamava “porca concubina” e che ha rifiutato l’offerta del suo corpo (“Parlo de te, lurido santone, ma, anche e più, lurido porcello ovver maschione”). La donna maledice e rifiuta quel Gesù che Giovanni le proponeva come fratello e che invece era “un capo de reietti e calpestati, un dio dei morti sotterrati, un dio de tutti i defraudati, un dio de tutti i nati senza alcun blasone, un dio dei senza-cazzo, un dio de affamati, un dio de tutta la creazion dei ciechi, dei ciavati e mutulati”. La regina sarebbe voluta diventare la sua “troia”; invece ha dovuto invece accontentarsi di baciare bocca del profeta solo dopo la sua morte. Ora pensa di liberarsi dalla sua diabolica passione con “un pasto ischifosissimo insieme cannibalico e gaudioso”, quindi togliersi la vita per testimoniare dinanzi al mondo la falsità di quella “strageca menzogna” che è stata la predicazione del Battista. Entrambe queste donne hanno scelto come soluzione la morte: la prima per disperazione; la seconda per essere stata respinta nonostante il suo fascino.

Vi è infine una terza donna, questa Mater strangosciata che ha trovato le risposte che cercava ai piedi della Croce sulla quale sta agonizzando suo Figlio: con un pianto straziante che contiene riferimenti danteschi ma soprattutto echi da Jacopone da Todi e dalle laudi medioevali, questa Madre impiega il suo povero bagaglio di parole per mostrare al mondo “una particular e tremendissima dolcezza, una pietà” che le fa accettare il destino voluto dal Padre come “’na carezza et una fraternala anca clemenza”.