“Briganti”, la serie italiana

di Alberto Pellegrino

23 Mag 2024 - Commenti cinema

Recensione di “Briganti”, la serie televisiva di successo prodotta in Italia dalla Netflix. La regia è di Antonio Le Fosse, Steve Saint Leger e Nicola Sorcinelli.

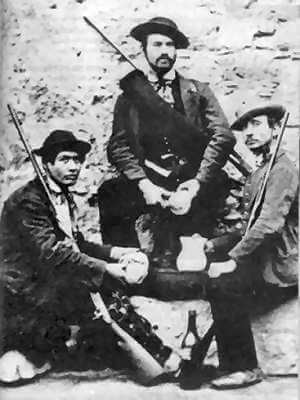

La serie televisiva Briganti ha riscosso un buon successo di pubblico e tutto fa suppore che ci sarà una seconda stagione sia per l’apparizione finale di due nuovi personaggi, sia per il colpo di scena conclusivo che lascia un finale aperto. Lo sceneggiato è suddiviso in sei episodi: La mappa, Il fucile, Il bue, Dalla terra si nasce, La sposa, l’assassina e la pazza, Il pozzo e si svolge nel 1862, quando il Regno delle Due Sicilie è stato da poco annesso al Regno d’Italia. Si tratta naturalmente di un racconto di fantasia che ha però un fondamento storico con personaggi realmente esistiti in quel particolare periodo della storia italiana denominato “brigantaggio”, una guerra civile che per diversi anni ha insanguinato il Sud con agguati, saccheggi, uccisioni, esecuzioni capitali e scontri a fuoco tra bande armate e reparti dell’esercito italiano.

La trama

Nel 1862 l’esercito di Vittorio Emanuele II ha ufficialmente il controllo del territorio meridionale e questa storia ruota intorno a tre brigantesse che ricoprono un ruolo di primo piano. La prima è la giovane popolana Filomena De Marco che ha sposato un ricco possidente arrogante e violento. Nel corso di un litigio, durante il quale l’uomo la colpisce con violenza, la giovane reagisce e uccide il marito e si dà alla fuga, per poi imbattersi nella banda di Pietro Monaco, conquistandone la fiducia grazie alla sua determinazione e intelligenza. La sua strada s’incrocia con quella di Michelina De Cesare, la brigantessa più famosa di tutto il Sud. Nel serial questa giovane donna, celebre per la sua bellezza, è circondata da un alone di mistero e una specie di sacerdotessa divisa tra voglia di vendetta e un alone di misticismo, da quando una profetessa l’ha indicata come “la donna che libererà il Sud”. La terza brigantessa è Marianna Oliverio Monaco detta “Ciccilla” (in onore del re Francesco II “Ciccillo”) che è a capo di una banda insieme al marito Pietro. Altrettanti personaggi storici sono alcuni protagonisti maschili: il generale piemontese Pietro Fumel (in realtà un colonnello), uno spietato nemico dei briganti che è deciso a usare ogni mezzo per sconfiggere il brigantaggio e imporre il potere del nuovo Regno d’Italia; Giuseppe Schiavone (che è stato un famoso capobanda) in questa storia è lo Sparviero, un cacciatore di taglie e un brigante a caccia di tesori. A fianco del principale filone narrativo basato sul desiderio di vendetta e sulla lotta per la libertà contro l’oppressore piemontese, si svolge un’altra narrazione riguardante la ricerca e il possesso “dell’oro del sud”, un mitico tesoro di lingotti d’oro che sarebbe stato nascosto da un generale garibaldino in una località sconosciuta durante la spedizione dei Mille. Filomena è l’unica a possedere la mappa che ha strappato al marito e per questo lo Sparviero offre il proprio aiuto alla giovane, dicendo anche di amarla. Per una serie di tradimenti, il tesoro finisce nelle mani sbagliate e la storia per ora si conclude con uno scontro violentissimo e sanguinoso tra briganti e piemontesi.

Il serial e la storia

La serie televisiva ha come sottofondo una visione storica di tipo neoborbonico, secondo la quale l’esercito italiano si comporta come uno spietato e tirannico invasore nei confronti delle popolazioni meridionali, per cui i briganti si sarebbero battuti per la libertà contro l’oppressore piemontese spinti da una voglia di libertà e d’indipendenza animata da un ingenuo misticismo cattolico popolare. Gli sceneggiatori Re Salvador, Eleonora Trucchi, Giacomo Mazzariol, Marco Raspanti e Antonio Le Fosse si prendono alcune licenze storiche nel momento in cui hanno voluto inserire in un racconto di fantasia un fenomeno storico molto complesso come il brigantaggio che rientra nella più vasta “questione meridionale” senza aver consultato una qualificata storiografia contemporanea invece di seguire un certo revisionismo vicino al movimento neoborbonico. Si tratta quindi di una “contro-storia” vista dalla parte degli sconfitti secondo la quale il brigantaggio deve essere visto come l’eroica ribellione contro i soprusi dello Stato italiano invasore. Secondo questa logica i briganti non sarebbero dei fuorilegge, ma dei patrioti delusi dalle promesse fatte da Garibaldi, semplificando di molto le tesi dello storico Giordano Bruno Guerri, per il quale i termini brigante (brigand) e brigantaggio (brigandage) sono una invenzione dei francesi per indicare una forma di ribellione, per cui “oggi li chiameremmo partigiani. O terroristi. Lottavano per avere la possibilità di scegliere da chi essere comandati, e come” (Il sangue del sud, Mondadori, 2010, p. 71).

Al di là di uno scarso approfondimento storico e di questo revisionismo post-unitario, la serie televisiva si fa apprezzare per essere realizzata secondo la migliore tradizione Netflix: tra i suoi pregi formali vi sono la cura della fotografia, le valide soluzioni scenografiche, l’eleganza dei costumi, l’efficacia del ritmo, la qualità del cast degli interpreti scelto dalla regia di Antonio Le Fosse, Nicola Sorcinelli e Steve Saint Leger. La narrazione risulta coinvolgente per l’intensità drammatica degli eventi anche senza un’approfondita analisi storica, nonostante alcuni cedimenti a una certa retorica; per esempio, una frase “non è per l’oro, ma per la libertà!” che si combatte un personaggio di Sergio Leone non l’avrebbe mai pronunciata. Sarebbe tuttavia ingiusto squalificare questa serie come uno spaghetti-western, perché si tratta di un prodotto cinematografico dignitoso che si rifà allo stile di due maestri come Sergio Leone e Quentin Tarantino. È giustificabile anche la presenza di un sentimentalismo romantico visto che il brigantaggio ha suscitato l’interesse di grandi intellettuali del Romanticismo europeo come Stendhal che ha scritto il saggio Briganti d’Italia e il romanzo La badessa di Castro, mentre Alessandro Dumas è l’autore del saggio-racconto Cento anni di brigantaggio nelle province meridionali d’Italia; l’affermarsi poi del Verismo ha richiamato l’attenzione sul brigantaggio di due illustri scrittori come Capuana e Verga. Per avere una visione più precisa del fenomeno, è opportuno tenere conto anche delle esagerazioni propagandistiche di entrambe le fazioni in lotta: da una parte i piemontesi sono visti come spietati oppressori; dall’altra, i briganti sono rappresentati come feroci assassini, stupratori, rapitori e torturatori d’innocenti. La manipolazione propagandistica non ha risparmiato nemmeno le brigantesse che sui giornali e nei processi sono considerate delle femmine lussuriose e spietate, sottoposte a una condanna inappellabile per aver trasgredito le leggi dello Stato e le regole non scritte riguardanti i comportamenti di genere all’interno di una società maschilista.

Un breve cenno alla reale situazione storica

Il revisionismo storico tende a presentare il Regno delle Due Sicilie come una specie di paradiso terrestre distrutto dall’arrivo dei piemontesi. Certamente Napoli, nonostante le sue contraddizioni di “miseria e nobiltà”, è stata una delle grandi capitali europee con un interland caratterizzato da una fiorente economia industriale e artigianale: il regno aveva la seconda flotta al mondo dopo quella inglese; in città era arrivato il gas e il telegrafo; vi era una valente Università e ben 32 conservatori musicali, una vasta Biblioteca Nazionale e un ricco Museo Archeologico. Il resto del Paese è però dominato dalla miseria, l’analfabetismo, il fanatismo religioso; mancano le vie di comunicazione e le strutture sanitarie, per cui sono molto diffuse le malattie infettive. La classe dominante è costituita da nobili e ricchi borghesi che possiedono le terre coltivabili, mentre il resto della popolazione è formata da contadini, braccianti e pastori costretti a vivere in condizioni di estrema povertà. A questa situazione socioeconomica si devono aggiungere le ingerenze politiche dei Borboni e l’oscurantismo della Chiesa di Pio IX. Da parte sua lo Stato italiano non è intervenuto con efficaci riforme sociali, organizzative, ammnistrative a favore delle popolazioni più povere, nonostante gli interventi parlamentari e le proposte avanzate da uomini politici più attenti ai problemi sociali. Lo Stato sceglie invece la strada della repressione militare e di una politica economica che favorisce le classi abbienti senza incidere su determinate condizioni di arretratezza e di parassitismo; introduce un severo sistema fiscale e la leva militare obbligatoria di tre anni che avrebbe dovuto amalgamare e integrare le giovani generazioni del nord e del sud senza ottenere apprezzabili risultati. Il sud d’Italia è stato pertanto il teatro di una dura guerra civile che ha provocato miglia di morti tra i reparti dell’esercito italiano e ha causato tra i ribelli circa 9 mila fucilati, oltre 10 mila feriti, 7 mila prigionieri e 13.600 deportati. Una ferita profonda nella storia d’Italia.